Hace 45 años (el 11 de octubre de 1979), falleció con 71 años de edad en el hospital Calixto García en La Habana, quien hoy sería el cantautor José “Joseíto” Fernández Díaz, de un paro cardiaco en terapia intensiva por una peritonitis con una úlcera; su velorio en la funeraria de Calzada y K fue un genuino duelo popular.

Había nacido el 5 de septiembre de 1908 en el habanero barrio de los Sitios (hoy en el municipio Centro Habana) en las inmediaciones de la calle Zanja, hijo de Rosario Díaz Rodríguez procedente del pueblo platanero Güira de Melena de mucho punto guajiro, improvisadores y cantores cuyas influencias reconocería; para mantenerlo, ella tuvo que pedir limosna, y mientras vivió, muy orgullosa de su éxito, él la visitaba diariamente en su casa de la calle Vapor también en Centro Habana, y le pedía su bendición.

Entre otros oficios, para ayudar al sustento familiar, él fue aprendiz de zapatero en la Compañía Nacional de Calzado cobrando un peso diario cuando había trabajo durante tres o cuatro meses al año (cuando no había trabajo, no cobraba); también fue aprendiz de sastre y de barbero tabaquero, y durante los paros era pregonero de viandas y vendía periódicos.

Hacia 1920, con apenas 12 años de edad, cantaba serenatas con sus amigos del barrio y ocasionalmente ganaba así otros pesos; según Rafael Lam (Joseíto Fernández: emblema de la música cubana, 11 de septiembre de 2023, en www.cubarte.cult.cu), inició su carrera artística aficionado sin estudios musicales académicos en el trío con los hermanos Gerardo y Juan Lorente y varios sextetos soneros como Los Dioses del Amor, Boloña, Jiguaní y Amate y Juventud Habanera como el cantante, y de las charangas danzoneras de Raimundo Pía con la que alcanzó la popularidad recorriendo la isla y presentándose en bailes y emisoras radiales; y en la orquesta típica de Antonio María Bustamante, en Los Caciques, y en la de Alejandro Riveiro, que después fue la Orquesta de Joseíto Fernández, que empezó a usar como tema de despedida su Guajira Guantanamera que así adquiere cierta celebridad improvisando distintas décimas en cada presentación y con la que según Ciro Bianchi en www.cubadebate.cu (2020), “…en vivo o por radio, lo mismo felicitaba a una muchacha de Cabaiguán por su cumpleaños que pedía clemencia para un chofer de ómnibus involucrado en un accidente de tránsito”.

Es esa su obra que lo catapultó al futuro: a fines de los años 1920 comenzó a trabajar en una estación de radio de Guantánamo, pero su reconocimiento lo lograría desde 1928 al componer la música de Guajira Guantanamera, mientras se iniciaba cantando sones. La estrenó en la radio en 1935; coincido con Bianchi: ni es del género musical llamado “guajira” como las de Anckermann, con elementos del punto y de la clave de raíces españolas en compases de seis por ocho, sino una guajira-son en compases de dos por cuatro; ni es oriunda del extremo oriental cubano (Guantánamo), por lo que muchos creían que él era oriental, lo que rectificó pública, musical y brillantemente a Benny Moré en Radio Progreso al son de la música.

La registró hacia 1941 con su Orquesta Típica que se identificaba con esta canción desde 1940, grabando en 1941-1942 para la RCA Víctor (desde 1943 era su Artista Exclusivo contratado por la firma jabonera Crusellas) su guajira-son Mi biografía (donde evoca su difícil niñez, y en la que en 1947 plasmaría que no le subyugaba el dinero, porque lo importante es la obra, que es lo que queda en la historia), y Guardabarreras!, título inspirado en un accidente ferroviario en un paso a nivel de La Habana; ambas con el subtítulo Guajira Guantanamera, ampliando su alcance como voz principal en el programa radial “El suceso del día” de la CMQ, tema con que amenizaba las narraciones y reflexiones de las décimas o espinelas que componía un poeta repentista escenificando hechos de la llamada “crónica roja” que aparecía diariamente en la página 2 de los diarios capitalinos, de donde derivaba decir popularmente, “quedó en la página 2” a quien por una u otra razón no podía continuar, y Joseíto las cantaba narrando en décimas.

Este programa lo mantuvo durante 14 años sobre los sucesos sociales de cada momento, y así dejó de sufrir tanta hambre con los suyos, programa oído por toda Cuba con tanta popularidad a grado tal que muchos le llamaban y en la tradición popular cubana aún le llaman “La Guantanamera”, y aún al perjudicado en cualquier contienda se dice “le cantaron la Guantanamera”.

Con esta guajira-son, en 1953 apoyó al Comité Nacional de Madres Cubanas en su campaña pro-amnistía general para sus hijos presos, por lo que recibió una carta de agradecimiento en nombre de todos los presos del país; mientras el compositor español Julián Borbón residente en La Habana, la versionó en cuatro estrofas con los Versos Sencillos de Martí, (1891) y una métrica ajustada a las coplas de ocho compases que cantaba Joseíto.

Según Bianchi, que lo llama “Quijote tropical”, se sentía honrado por los versos martianos, y como comúnmente se hace en Cuba, incorporaba casuísticamente nuevas estrofas y suprimía otras. En esta década le ofrecieron un trofeo de la radio como el artista más popular. Esta música sería una de las obras musicales cubanas más difundidas en el mundo, con El Manisero de Moisés Simons y La comparsa de Ernesto Lecuona (ambos compositores habaneros), referencia popular que para José Luis Cortés seguía siendo un himno de la música cubana.

Pero no era esta su única obra; dejó al menos más de otras 40, predominando géneros como la guajira-son, boleros, guarachas, sones, pregones y de la rumba, el guaguancó, muchas de ellas en discos de firmas cubanas y de otros países que ya entonces grababa: en 1952 realizó varios discos sencillos para la firma cubana Puchito, con sus composiciones Canta el piano, Mi madre y mi tierra, Así pienso y La fea; en 1955 con la orquesta Cosmopolita sus obras Pronto te casarás y Amor de madre; y en 1956 Dura experiencia, con la música de La Guantanamera, y Triste nota.

En octubre de 1956 grabó para la firma RCA Víctor con la orquesta Aragón que entonces ya estaba en la cima de la popularidad, y en 1973 un disco de larga duración para la casa discográfica EGREM con Rigoberto Moya y su combo y los boleros Para que vuelvas (de Candito Ruiz) y No me conviene (de Antonio López); dos guaguancó: De tumbao y Son candela, y tres guajira-son: A mi chocita, Tu tierra y tu libertad y la obligada Guantanamera, con versos de Martí y suyos. Otras de sus canciones son Homenaje a la Virgen de Guadalupe, con Celina González y Reutilio; Tu tierra y libertad; El canto del sinsonte; La Mujer Cubana; El día de mañana; Dulce Regazo; La Amistad; Cuento mi vida; Piano, Ritmo y Laúd; Demuéstrame tú; y A primera vista.

Otra de sus canciones que perpetuó fue Elige tú, que canto yo, la cual grabó y la popularizó Benny Moré con su Banda Gigante a fines de los años 50; sus coetáneos lo inmortalizaron como “El Rey de la Melodía”, por sus cualidades expresivas, estilo y registro vocal que según Helio Orovio, se movía de lo grave a lo agudo con afinación excelente y perfecto sentido del ritmo.

Por su parte, su Guantanamera había perdido cierta popularidad desde que en 1957 cesó su programa radial, pero fresca aún en la memoria popular, fue la versión que el músico Héctor Angulo, becado en New York en Estados Unidos por el Gobierno Revolucionario de Cuba, impartiendo clases en un campamento infantil de verano, se las enseñó en 1962, captando la atención del cantante neoyorquino de folk, Pete Seeger (1919-2014), amigo y admirador de la Revolución cubana evaluado por el diario New York Times como el primer reanimador de la canción folklórica, quien decide montarla y tras varios arreglos, la incorporó al repertorio de su grupo The Weavers y grabó el sencillo en un disco de larga duración en un concierto en Carnegie Hall, New York, el 8 de junio de 1963, con el título La Guantanamera, que alcanzó renombre internacional. A diferencia de Joseíto, Seeger siempre entonaba los mismos versos. Esa fama se consolidaría desde 1965 con su primera versión comercial por el trío The Sandpipers, llegaría a tener más de 150 versiones con prestigiosos vocalistas e instrumentistas y grupos cubanos y de otros países, y ha sido el gran final de muchos espectáculos cubanos en el extranjero.

Fue en 1971 cuando Seeger, invitado a Cuba por el Consejo Nacional de Cultura, conoció personalmente a Joseíto, y sellaron una profunda amistad para el resto de sus vidas; sin embargo, al triunfar mundialmente La Guantanamera tras la grabación de Seeger, algunos musicólogos aventuraron que era un aire folklórico del que Joseíto se había apropiado, y el cuestionado fue el verdadero autor original, acusado de apropiarse de una tonada popular. Tal injusticia fue desmentida por la escasa similitud con otras tonadas y composiciones sin ningún testimonio literario, más allá de las referencias a géneros como el son, el punto y la guajira, lo que confirmó su originalidad a pesar de sus cadencias parecidas al punto, la guajira y el son, e incluso porque la versión de Seeger muestra los elementos melódicos de la grabación de 1941.

En 1960 en el programa de televisión del cabaret Regalías, es que Joseíto se encuentra con Benny Moré, con quien en 1961 grabó unas décimas dedicadas a la Reforma Agraria.

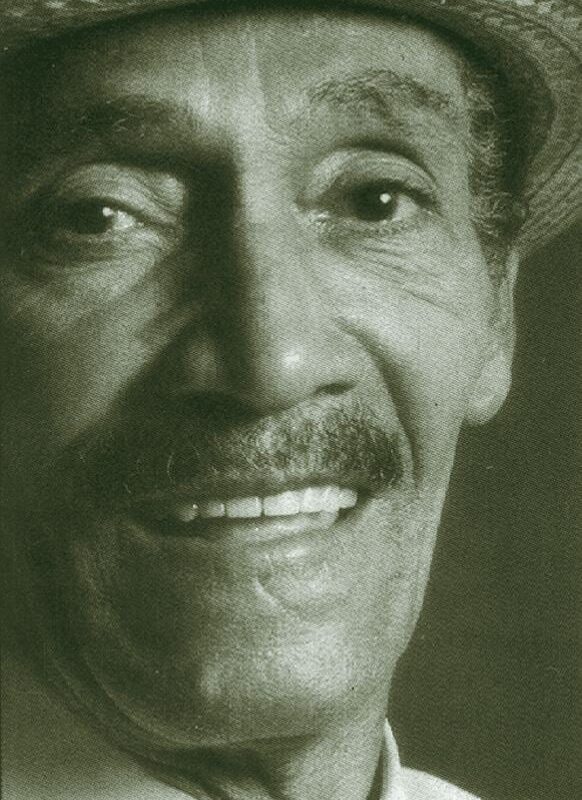

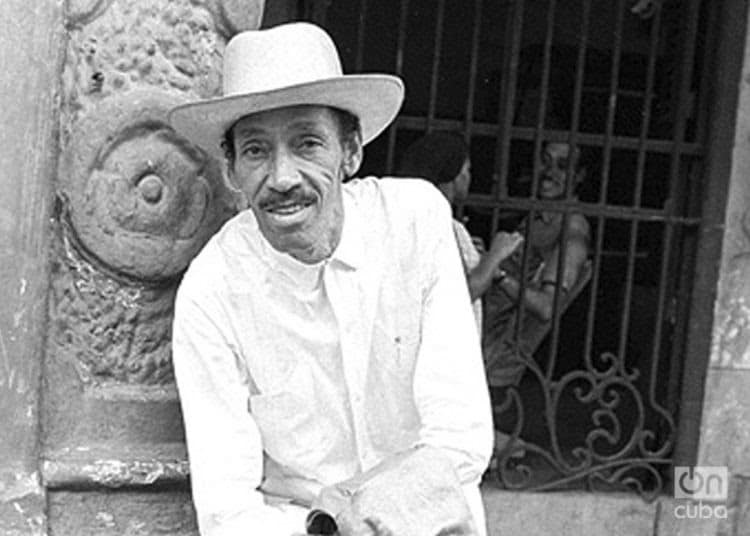

Según Lázaro Hernández Rey (Joseíto Fernández: la personificación de la decencia; 5 de septiembre de 2023, en el sitio de CMBQ Radio Enciclopedia), era delgado casi huesudo, elegante y alto, y se distinguía por su deferencia, respeto y amabilidad hacia los demás, con guayabera y pantalón blancos y un sombrero jipijapa, y cita a Bianchi, que Joseíto afirmaba que “La Guantanamera fue siempre una canción protesta, de denuncia, porque recogía la tristeza y la desgracia de un pueblo y que al pedir bienestar y justicia para ese pueblo, los reclamaba también para sí”.

Lam, que lo considera cronista urbano de cada momento de aquellos años y asesoraba el programa competitivo de televisión Todo el mundo canta, le entrevistó durante los ensayos en esta su última aparición el 5 de octubre de 1979; seis días después se enteran de la peritonitis. Chucho Valdés se sintió honrado de hacerle una versión a su Guantanamera, pero recordaba sus otras obras de mucho valor, que muchos no conocen. Joseíto recibió muchas propuestas, pero nunca salió de Cuba: casi toda su vida laboral estuvo entre la radio en las emisoras CMW CMCO, CMQ, RHC Cadena Azul, Unión Radio… y en programas de la televisión, como San Nicolás del Peladero y Palmas y Cañas, hasta que se retiró por su salud deteriorada; también se presentó mucho en cabarets y teatros, en documentales y festivales.

Como homenaje póstumo, en 1998 el sello discográfico Cubanacán de la fundación Musicalia (Puerto Rico) editó en soporte digital algunas de sus primeras grabaciones con su orquesta: El Maquiavelo, A la amistad, El Parrandero, El canto de mi sinsonte y De mi jardín con el flautista José Antonio Fajardo; su casa donde vivió durante más de 50 años en calle Gervasio # 658 y calle Estrella devino al morir casa-museo atendida por su hija con una hermosa tarja de bronce hasta los años 90; también la vivienda de 1941 en Avenida Salvador Allende (antes: Carlos III) esquina a Castillejo, abandonada al iniciar la Revolución, tras otras funciones devino desde 1982 Casa de Cultura Municipal de Centro Habana, luego con el nombre “Joseíto Fernández” como emblema de las artes de ese municipio, y hoy su patio se llama “La Guantanamera”, y otro patio más pequeño, “Gervasio 658”, como su vecina dirección natal. Igualmente en otras provincias, su nombre lo ostentan Casas de Cultura, como la del municipio Primero de Enero (Violeta) en la provincia Ciego de Ávila desde que se inauguró el 20 de octubre de 1985, y la del municipio Moa en la provincia Holguín, desde que se fundó el 18 de agosto de 1988.

por

por