Dirán que lo más importante en la radio es lo que se dice y que el tono de la voz es asunto secundario, y tienen razón pero no toda la razón. La radio fue y seguirá siendo la República de las voces hermosas, como la que tenía Rafael Peña Santana.

Era la suya una voz intensa, (redonda dicen los que saben de las formas que adoptan las voces), tibia, digo yo, húmeda, profunda como los pozos, liviana; una voz azul pero de tonalidades fuerte

Era la suya una voz que solo se asemeja a las noches cuando es muy tarde. Pero no era una voz para amanecer sino para trasnochar. Sus registros eran tan íntimos como el de los violines en RE Mayor sostenido. Sin embargo, no os dejéis engañar: verdad que por su lirismo se emparentaba con los violines, pero estaba más cerca del fagot o la tuba, por las vibraciones.

Era la suya una voz potente como los terremotos y plácida como un mar dormido. Era voz que ronroneaba y perfecta para decir secretos.

Era la suya una voz para que a través de ella se expresen los truenos y rugidos, pero todo tenue y quedo. Una voz que jamás podría utilizarse para vociferar, no es posible, porque suave como el nido de la golondrina, tenía el tono para decir amor, beso, gracias, placer, éxtasis, cielo, rosas, piel…

Era la suya la voz a la que aspiran los principiantes, los profesionales y sobre todo, los enamorados.

Era la suya “La Voz”, y no aparece otra igual en el norte oriental de Cuba desde hace más de medio siglo, por más que la buscamos.

Nació en el batey del central azucarero Chaparra, un 17 de septiembre de 1936, (tanto me habría gustado oír el primer grito del recién nacido y comprobar que las enfermeras, seguro, se enamoraron del niño que lloraba en tono de declamador de poemas…)

Después comenzó a anunciar las películas que ponían en el cine de sus tíos Ramón y José usando un altoparlante, y las gentes se detenían a oírle porque su voz no era la de un sencillo anunciante, sino que era perfecta para que dijera los parlamentos asignados a los actores, preferentemente si eran películas mexicanas o argentinas.

En los años iniciales de la década de 1960 y hasta el 7 de marzo de 1974 fue trabajador de Radio Libertad, en Puerto Padre, Las Tunas. Fue ahí donde comenzó a labrarse el mito de galán.

Cuando comenzaba a caer la tarde la gente del pueblo se iba al malecón y en las bocinas se oía a Santana diciendo: “Llegó la hora de encontrarnos, tú, la melodía, el verso y yo”. Suspiraban todas las muchachas a la vez, (y suspiraban los hombres también, pero disimulando!), y parecía que un “ciclón de vientos tormentosos” los atacaba.

Oyendo a Santana a la gente le daba deseos de aparearse, pero no para hacer el amor, sino para mirarse a los ojos y navegar en la profundidad del ser al que amaban (que es esa otra manera de hacer el amor). La gente nunca era más dichosa que en el momento en que Santana declamaba.

Después vino para Holguín, a Radio Angulo, porque Puerto Padre se le hizo chiquito. Chiquito en el sentido que todo el mundo se conocía y en un lugar así no se pueden tener tres amores distintos y mantenerlos en secreto, me dijo una vez.

Era Santana un mujeriego empedernido, pero no era culpable de serlo. La culpa fue de Dios que le puso aquella voz en la garganta, y las mujeres lo amaban desde antes de conocerlo.

Antes de conocerlo las mujeres que lo oían lo imaginaban y transcurrían los años oyéndole aquello de “escribir los versos más tristes esta noche”. A las mujeres les nacieron amores irresistibles y lo acostaban con ellas, entre sus sábanas, oyéndolo en la distancia. “La distancia es azul”, decía Santana ante los micrófonos, y ellas temblaban de pasión, imaginándolo, oyéndolo, oyéndolo, oyéndolo, amándolo, idealizándolo.

Pero la verdad era una sola: Santana era alto, barrigón, con los tres dientes que le quedaban bailando el Charleston, (pero él lo disimulaba), los ojos achinados y con una sonrisita picarísima. Por la sonrisa fue que sus compañeros de la radio le decían “el gato”, considerando como consideraban que no había otro ser sobre la tierra más zorro que un gato.

Personalmente fui testigo, una vez en que vino una señora y su hija casadera. A la entrada de la emisora preguntaron por Santana, y la muchacha de la recepción, sin mirar a los visitantes y sin entenderlos, levantó la vista y lo vio, estaba en la acera del frente. “Santanaaaaa, grito la gritona, te buscan”. La señora y su hija casadera vieron por primera vez al que habían imaginado tantas veces, caminaba arrastrando los pies por el cansancio de los años y traía la jaba de yarey en la que llevaba y traía la literatura más sensual que pudo reunir. (Él le decía a la jaba, “la biblioteca del melodrama”).

“Dígale al locutor que nos tenemos que ir, que lo saludamos otro día”, dijo la mujer. Y la muchacha de la entrada de la emisora, que a veces suele ser solidaria con los visitantes, insistió para que esperaran un segundo más, “que ya Santana viene”. “Perdemos la guagua de esta hora”, dijo la mujer, y se fue corriendo, con la hija casadera de la mano.

Cuando Santana llegó le conté lo que había visto. “La belleza asusta”, fue su único comentario. Después se fue a la cabina, a grabar sus poemas de siempre y a ser ídolo de las mujeres (y de los hombres, que querían ser como él, yo entre ellos).

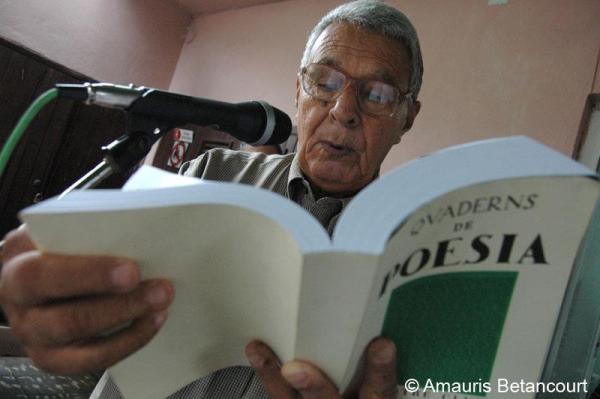

Cuando le dio el infarto lo llevaron al hospital “sin la biblioteca”, pero no le hizo falta. Las enfermeras llevaban los poemas y él les leía. Me lo contó y yo ensayé un texto para hablar de la promoción de la lectura en medio de una sala de terapia intensiva, y él, con su risa tan potente como su voz, me dijo que no, “aquello lo que parecía era una sesión de espiritistas”.

Porque pasó la vida saltando de mujer en mujer, no hizo familia estable. Por eso sus últimos días fueron trágicos. Vivió en la casa de su amante, aunque él decía que era su esposa, pero no compartían ni la cama ni el cuarto. Él dormía en un catre en la sala, pero no se podía acostar hasta que no se acostara el último, y el último se iba no dormía hasta muy tarde. Llegaba a la emisora con sueño y se dormía en un sillón. Las piernas muy hinchadas, como si fuera un elefante calzado con unos minúsculos zapatos de charol.

El día de su sepelio coincidí en la funeraria con Enma García, la locutora que hizo pareja con Santana por miles de horas. Le pregunté si sabía por qué le decían “el gato”. No me respondió. “¿Te enamoró alguna vez?”, le pregunté. “Me leyó poemas, y es eso lo único que te autorizo a decir, que tienes la lengua del tamaño de la Loma de la Cruz”, me dijo.

Pasaron los años. Un día Enma me dijo, sin introducción ninguna: “Le decían el gato porque arañaba”. No entendí y le pregunté que a quién le decían así. “A Santana, porque a ninguno otro le dicen el gato en esta emisora. Y si alguno se está tratando de robar ese nombrete, empújalo, que es de cartón”.

por

por